Vous êtes ici : Accueil > Biographie de Paul Vimereu

Biographie de Paul Vimereu (1881 - 1962)

Préalable : La plupart des sources biographiques de Paul Vimereu sont extraites de travaux réalisés par Philippe BOULONGNE, l'aîné des deux fils de l'auteur, qui tint à faire revivre la mémoire de son père, pendant plus de 28 ans, depuis 1963 jusqu'à son décès en 1991. Les passages en provenance d'autres personnes sont identifiés et cités.

1881-1900 : Origines et Jeunesse en Picardie et en Artois

Paul Vimereu, de son nom familial, Paul Boulongne, est né le 22 juin 1881 au petit village de Misery, dans le canton de Nesle, à mi-chemin entre Ham et Péronne. Son père Désiré Boulongne, fils de cultivateurs du Plessier-Rozainvillers, près de Moreuil, était instituteur public. Sa mère était originaire de Misery. Des deux côtés, l'ascendance était paysanne, à part peut-être, l'échappée d'un arrière-grand-père qui, pour avoir été grenadier de la garde impériale, s'était fourvoyé en Russie, dans le sillage de Napoléon.

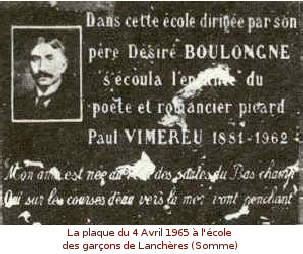

Son premier poste d'instituteur fut à Sailly-Bray en 1877. Deux ans après en 1879, il est nommé à Misery, au pays de sa femme, puis affecté en 1886, à l'école des garçons de Lanchères, située à l'est de la Baie de Somme, dans le canton de Saint Valery/Somme. Marié, il était alors père d'un garçon et d'une fille. Son fils se prénommait Paul.

Sans préjuger du devenir du petit Paul, il est intéressant de noter que longtemps après, son père, Désiré Boulongne, dans un cahier daté de Marchélepot en 1915, au milieu d'évènements dramatiques, évoquait « … le contraste des jours si doux de sa jeunesse … » lors de ses deux premières années d'enseignement.

Il relate ainsi sa nomination à Sailly-Bray (page 6) : « … Quelle joie d'apprendre que ma résidence se trouve sur le bord de la mer, près de Noyelles … C'était merveilleux ! … ».

« … La mer dont je raffolais, je la connaissais à peine … Désormais, j'allais habiter près d'elle ! Je la verrai tous les jours, dans le calme, dans les tempêtes ; je verrai le soleil se coucher dans ses flots d'or ; de mon lit, j'entendrai le murmure de ses vagues et le clapotement sur le rivage ! … ».

« … J'étais trop heureux ! Une phase nouvelle de ma vie allait commencer … ». Puis, Désiré Boulongne se dévoue à sa tâche avec ardeur. Les résultats sont excellents. Il note dans son cahier (page 49) :

« … Dans le canton, ma petite école fut classée avec d'autres beaucoup plus importantes ; moi-même, je vis ma renommée grandir et plus que jamais, je fus quelqu'un parmi mes collègues … ».

Paul Boulongne avait donc cinq ans à son arrivée à Lanchères :

« …l'âge où les impressions reçues se gravent de façon indélébile dans le cerveau et l'âme de l'enfant … » (1), quand il foula le sol de ce pays d'herbages, de bas-champs et de marais voué à l'élevage, à la chasse de subsistance et à certains métiers artisanaux, notamment la serrurerie. Les familles y menaient une vie rude et simple. C'est là que, sous la conduite de son père, il fera toutes ses études primaires de six à douze ans.

Son père se montre plus exigeant encore pour lui que pour ses camarades. Le fils de l'instituteur ne doit-il pas donner l'exemple ? Souvent, le fils est soumis à de féconds exercices de style, où il devait noter scrupuleusement ses observations et traduire ses impressions. Il y avait aussi les inoubliables lectures du soir guidées et commentées par la père.

« … Je suis le fieu d'un clerc au pays de Lanchères

Beaux esprits, c'est ma gloire intime et la plus chère … » (2).

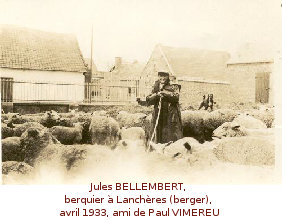

« … Il partage cependant, au grand air, (tel un jeune poulain en liberté) (3),tous les jeux souvent bruyants, parfois violents, des gamins du village. A la saison des aillots * et des hourlons *, comme à l'époque des nids, il galvaude dans les halliers et s'exerce à la fronde. Il court le marais et les rivages et moissonne les fleurettes des herbages. Il partage la vie rude et simple de ses robustes camarades. Il parle leur langue dont il ne tarde pas à assimiler les nuances et les finesses. En un mot, il devient un véritable gars des Bassures *, un authentique Lanchérois … » (1). « … Son jeune voisin immédiat de l'école, Jules Bellembert, resté toute une vie son grand ami, m'a bien souvent conté leurs équipées dans les marais et dans les champs … ».(4)

C'est là qu'il s'imprégna profondément et de façon indélébile de son amour de la nature, des libres espaces, des gens simples et des mots pittoresques de la langue du terroir.

Son humour parfois caustique et ses rêveries poétiques, joints à ses aptitudes de style y feront naître sa vocation d'écrivain :

« … Mon âme est née au vent des saules du Bas-Champ

Qui sur les courses d'eau vers la mer, vont penchant … » (2).

« … Cette existence rustique, libre et saine avec tous ses enchantements, se poursuit jusqu'au Certificat d'Etudes, où il est reçu à onze ans, le premier du canton … » (1).

« … À douze ans, en 1893, il part au Collège de Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), « faire ses humanités ». Il y restera sept ans pendant lesquels il souffrit des dures conditions de l'internat, le froid des hivers étant inexorable pour le pensionnaire boursier dont les parents étaient peu argentés … ».

« … Mais il eut la chance très appréciée par lui d'y trouver des maîtres admirables dont il parlera toujours avec beaucoup d'émotion. L'un de ses maîtres d'internat à Saint-Pol sera le poète Léon Deubel … » (4). Brillant élève, il recueille tous les premiers prix et se prépare à devenir un intellectuel authentique et déterminé.

(1) Gaston VASSEUR, Illustrations picardes, C.R.D.P. d'Amiens, 1966

(2) Paul VIMEREU, poème : Qui je suis, les Chants de l'Aède, 1973

(3) Docteur LOMIER, Article sur Le Péché inconnu, Le Littoral de la Somme, 18 février 1928

* Aillot : narcisse des prés - Hourlon : hanneton (Lanchères) , Gaston VASSEUR, Termes dialectaux dans les romans picards de Paul Vimereu, Revue de Linguistique picarde ,mars 1973 - Bassure : lieu situé dans une vallée arrosée par un cours d'eau

(4) Philippe BOULONGNE, Centenaire Paul Vimereu, 1981

1900-1919 : Paris, puis Guerre 1914-1918

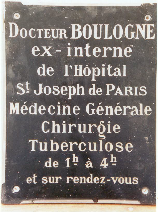

En 1900, Paul Boulongne arrive à Paris pour commencer ses études de médecine, poursuivies comme Interne à l'Hôpital Saint-Joseph. Il obtiendra sa thèse de Doctorat, portant sur « … L'Erythrose faciale, d'origine gastrique … », en 1908 et la dédiera à ses parents, à sa sœur Amélie et à son beau-frère René Barloy. Parmi ses maîtres, on relève Charles Monod, Professeur agrégé, Membre de l'Académie de Médecine, Ed. Hirtz, Médecin de l'Hôpital Necker. « … J'ai profité de ses cliniques si vivantes et il fut pour moi le meilleur des maîtres … », L. Jacquet, Médecin de l'Hôpital Saint-Antoine « … dont je ne saurais oublier l'enseignement et les causeries fécondes … » et M. Le Bec, Chirurgien de l'Hôpital Saint-Joseph « … de qui les leçons éminentes et la bienveillance méritent toute ma gratitude … ». Ses études de médecine, terminées en 1908, furent interrompues par le service militaire au Fort de Condé près de Soissons, car les étudiants ne bénéficiaient pas de sursis. Le jeune homme dut y subir comme infirmier de visite, une rude épreuve physique et morale, qui le marqua au point de l'inspirer pour l'un de ses romans à venir : « Les Faneurs de la Forteresse ».

Le docteur Paul BOULONGNE exerce la médecine à Paris, rue Gay-Lussac, de 1909 à 1914. Simultanément et par nécessité intellectuelle, il commence à écrire des nouvelles, sous le pseudonyme de Paul VIMEREU, par analogie avec le pays de son enfance (nom d'un port de Picardie). Accueilli par José-Maria de Hérédia, dans la Revue des Poètes, il publie son premier sonnet « Illusion » :

« … J'irai seul, méprisant, orgueilleux, impassible

Parmi les hommes vils, sans détourner les yeux … »

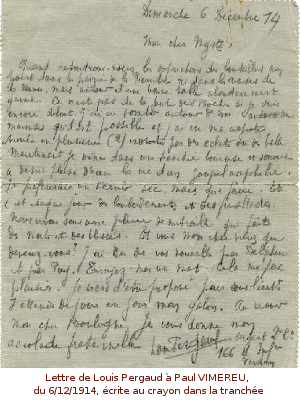

Il retrouve l'infortuné Léon Deubel et grâce à lui, fait la connaissance de Louis Pergaud, à la bibliothèque Sainte Geneviève. Les deux hommes se lieront d'une solide amitié. Pergaud le reçut plusieurs fois chez lui avec Delphine. Il lui dédicacera ses œuvres et le conseillera pour son premier roman. Cette amitié se poursuivra jusque dans les tranchées par des échanges de lettres, écrites au crayon, jusqu'à la mort tant regrettée de Pergaud en avril 1915.

Celui-ci appelle amicalement Vimereu « Mon cher Mysto » (lettre du 6/12/1914) et réciproquement dans une lettre du 5/01/1915 adressée à Louis Pergaud, Paul Vimereu l'appelle « Mon cher Goupil » et signe « Mistho embrasse Goupil ».

De 1910 à 1914, Paul Vimereu écrit dans des Revues telles que « L'Ile Sonnante » où il collabore avec Charles Callet, Francis Carco, Tristan Derême, Léon Deubel (décédé en 1913), Roger Frêne, Edouard Gazanion, Louis Mandin, Marcel Martinet, Louis Pergaud, Michel Puy, Albert Vidal, Georges Duhamel … et devient membre du comité de rédaction. Il travaille à son premier roman picard « Le Rire du Vilain » lorsque commence la guerre 1914/1918. Le manuscrit suivra dans la cantine militaire. La parution ne pourra avoir lieu qu'après la guerre. « … Le lundi 3 août 1914, à 8 heures du matin, je franchis le cordon d'agents qui contenaient la foule aux abords de la gare Montparnasse … » (5).

Le docteur Paul Boulongne fait toute la guerre 14-18 sur la Marne, dans la Somme, à Verdun, puis de nouveau dans la Somme, comme Médecin-Officier dans une ambulance régimentaire. Durant cette période de carnage, il effectua les premiers soins, y compris des actes de chirurgie, avec un sang froid exemplaire, qui n'était qu'apparent. Car dans ses carnets de guerre, format 10/15, couverts de moleskine noire, tout en décrivant comme un reporter de guerre sait le faire, d'insoutenables situations, il ne peut s'empêcher, dès que cesse l'urgence, d'écrire, parce qu'écrire c'est témoigner, c'est ressentir, c'est frémir … Il sortira par miracle de ces massacres, « … l'âme miséreuse d'un mendiant exsangue loin du soleil, de n'avoir point suivi ses trois amis … » (6), tués ou disparus, Louis Pergaud, Paul Cornuel, André Sénéchal. Plus tard, il s'inspirera de ces dantesques tranchées pour mettre en scène des soldats révoltés, dans un livre puissant « Saint Rémi écoute » ou « Les Trognes Infâmes ».

Durant toutes ces hostilités, il restera sans nouvelles de sa famille, surprise par l'invasion dans le Santerre. Le chef d'escadron Lustrou, voulant le proposer en août 1918, pour la Croix de guerre avec citation, écrivait à son sujet : « Pendant quatre mois, aux environs de Rosières-en-Santerre, près de son pays natal, d'Avril à Août 1915, sous le feu des canons et même des fusils de l'ennemi, le médecin aide-major Boulongne a assuré de sa personne le service médical, passant sur le champ de bataille une partie de la nuit et il s'est toujours trouvé sur le terrain pour donner les premiers soins aux blessés ».

Depuis la création de l'Historial de la Grande Guerre, à Péronne, il a été fait don au musée de 23 objets, ayant appartenu au médecin aide-major 1ère classe Boulongne, dont il s'est servi tout au long de la guerre 14/18, notamment sa cantine nominative comportant des trousses d'intervention médicale et chirurgicale, avec instruments, produits et accessoires, des effets personnels et sa selle complète de cavalerie (Don de Rémi Boulongne, 22 août 1994).

(5) Paul VIMEREU, Carnets de guerres 1914-1918

(6) Paul VIMEREU, d'après Stances vers l'au-delà, Revue Les Marges du 15 avril 1920 et Les Chants de l'Aède, 1973

1919-1939 : Saint-Malo, Travaux littéraires et médicaux

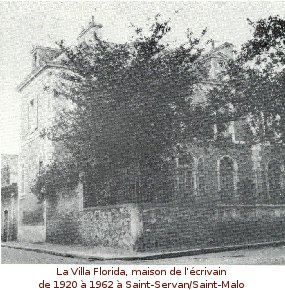

Après Verdun, envoyé au repos à Messac, près de Redon, en Ille-et-Vilaine, Paul Vimereu rencontre sa future épouse. Il s'y maria et fonda un foyer. De cette union, il aura deux fils. En 1919, lui et son épouse, l'un cherchant une diversion à la vie parisienne jugée frelatée, l'autre quittant les bois et les landes du Plessis-Angers à Lohéac (Ille-et-Vilaine), décident de s'installer à Saint Servan / Saint-Malo, à la Villa Florida. Ils devaient y rester l'un et l'autre, jusqu'à leur mort.

De 1920 à 1939, dans cette période « d'entre les deux guerres », le Docteur Paul Boulongne exercera la médecine, avec compétence et passion. Il réalisera plusieurs recherches médicales, dont deux lui vaudront une Mention Honorable de l'Académie de Médecine (voir Autres aspects de son œuvre). Les Servannais et les Malouins n'ont pas toujours fait le lien entre le Docteur BOULONGNE, (BOULOGNE sur sa plaque, pour éviter les problèmes d'orthographe) et Paul VIMEREU. Le médecin était connu. « … Des anciens se rappellent … l'homme, s'en allant à cheval dans la campagne vers ses malades; il couvrait ainsi sur sa monture des carnets de notes, pour un futur roman ou quelque poésie nouvelle … » (7).

Ainsi, épris de la baie de Saint-Malo et de la ville, il écrira :

« … Par les vents bleus d'hiver, par les ris de l'été

Toujours ton âme ira sur le golfe enchanté … »

« … O cité de granit des corsaires vainqueurs …

Tes pêcheurs d'émeraude, en leurs pâles filets,

Lèvent sur l'océan des moissons de lumière …

J'aime ta grande porte où la tendre madone

Tient sur ta herse d'or un éternel flambeau … » (8).

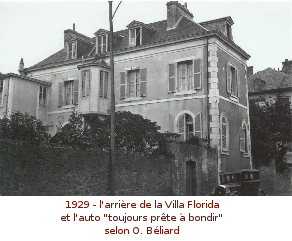

Plus tard, avec l'automobile, Octave Beliard présente ainsi son portrait : « … J'ai vu la maison de Saint-Servan … À la porte de l'actif praticien, l'auto est toujours prête à bondir. Il a pour ses malades, l'air grave qu'on a devant le photographe, Le binocle inquisiteur, la raie bien faite entre deux couches de cheveux gominés, la barre régulière des moustaches. C'est là un visage professionnel. Mais Paul Vimereu, levé avec les coqs, a déjà, quand la petite ville consent à s'éveiller, vécu, rêvé, rassemblé des impressions et des images, ajouté des pages à son œuvre exubérante et fière. Et ce Paul Vimereu a sa physionomie propre, un nez de chasseur, des dents d'écureuil à casser les noix, un teint que les brises et les soleils colorèrent, des muscles brusques, un rire qui hennit de sauvage et de poète. C'est celui-ci que je connais … » (9).

En 1920, paraît « Le Rire du Vilain », fiction romantique et campagnarde pour les uns, fabliau moderne et chef-d'œuvre pour les autres, tiré d'un fait authentique dont Mistho, personnage picard, (prononcer Misteu) est le héros. Le prix Goncourt lui échappe d'une voix. « … Il avait perdu le contact avec les embusqués, profiteurs des absences et des morts … » (10). « … Le sort en est jeté, Paul Vimereu restera en province loin des chapelles … » (11).

En 1923, c'est la naissance de son « César dans l'Ile de Pan », « … où il représente Napoléon isolé, tel Robinson dans une île, aux prises avec la nature, parmi les animaux et les plantes. Le vainqueur d'Austerlitz se dresse contre l'humanité ou contre la nature liguée, et ce sera toujours le même dilemme, vaincre ou être vaincu … » (10).

En 1924, dans « Saint Remi écoute », « … l'auteur crie les rancœurs et les sinistres pressentiments de la première génération du feu. En véritable prophète, il entrevoit les drames sociaux et la guerre atomique … » (10).

« … L'action se déroule dans la région de Reims dévastée dès le début de la guerre, on y retrouve les soldats révoltés par le grand massacre de 1914-1918 … » (12).

En 1926, paraît un roman sur la cité corsaire de Saint-Malo « Les Amants du Rempart », qui fit quelque bruit, car certains malouins au lieu d'en rire, se piquèrent au vif. « … Les prudes et les vertueux de la belle époque se voilaient le masque et criaient au granit assassiné … L'épopée du fier passé en lutte contre les corrupteurs !… L'éditeur Malfère, flamand énergique, … fut menacé de poursuites, mais il tint bon et triompha. Quiquengrogne ! disait-il … Telle librairie vendait deux cents exemplaires en trois jour … » (13). Et, pourtant, quelle ode à la cité, au granit et à la mer !

C'est en 1927 que paraît « Chutt le Hutteux », le roman le plus populaire de Paul VIMEREU, que Charles Le Goffic a bien voulu appeler « Iliade des marais ». L'auteur précisait dans une lettre du 29 mars 1932 à Georges Duhamel, qu'il avait voulu dépeindre « … la lutte du chasseur avec les êtres de l'espace et avec les hommes … ». Maurice GENEVOIX qui retrouvait en Chutt le Hutteux, un autre Raboliot, écrivait à Paul VIMEREU le 27 octobre 1927 : « … Le charme que j'ai trouvé en lisant Chutt, dépasse de bien loin notre métier. Par votre chasseur, par vous, c'est toute le vie de la Hourière et de l'Hermerie, les marais aux mille plantes, la mer et le ciel qui deviennent accessibles et proches où je me sentais plonger. Un beau voyage, une découverte aux saveurs neuves et maintenant que j'ai cessé de le lire, un enrichissement durable. Cela n'arrive pas si souvent que je vous en dise merci … ».

En 1928, sort « Le Péché Inconnu », dont l'action se déroule dans l'antique Forêt de Brocéliande, en Bretagne dont la forêt de Paimpont est un vestige. « … L'inattendu Abélard est venu se réfugier dans le giron de cette nature qu'il a décriée dans son passé de professeur afin d'oublier Héloïse à jamais perdue. La victoire de la nature … se développe en filigrane sur un fond d'amour et d'espoir en la jeunesse … À la fois roman d'érudition, roman documentaire, roman du merveilleux, ce Péché inconnu, c'est la découverte de l'âme pour celui qui la nie. C'est aussi l'envoûtement des images … » (14).

Deux ans après, en 1930, « L'Homme Tatoué » est un livre d'aventures, mystérieux et divertissant, inspiré des symboles et des mœurs mercantiles, illustrant les multiples façettes de l'imagination de l'auteur. Thème repris d'ailleurs au cinéma.

Dès l'année suivante, en 1931, paraît « Le Tisseur du Temps », 3ème roman picard, où l'auteur « … recherche les causes des malaises de la société en la figure du meunier qui part à la conquête du pain quotidien, et qui pour cela, devra chavirer l'ordre inique, œuvre des politiciens et refaire la meule de granit trop longtemps abandonnée … » (15). « … Véritable testament littéraire et politique de Paul Vimereu, qui avec une surprenante lucidité, y prévoit la faillite inéluctable d'un système social impuissant à discipliner les inventions du progrès pour les mettre réellement au service des hommes, de tous les hommes … » (16).

À un journaliste qui l'interrogeait sur les richesses profuses de sa plume, Paul Vimereu répondait : « … Je lis très peu. Je manque déjà de temps pour lire tout ce qui est en moi … » (17).

En 1932, « Talit ou le Feu de Goemons », chante la Bretagne, dans la région de Lannilis, où la jeune celte Velléda, enjeu d'une lutte amoureuse entre deux jeunes gens dont un médecin-major qui n'est pas sans rappeler l'auteur. « … Paul Vimereu y cherche à comprendre le mystère de la Bretagne qu'il situe au point de contact entre deux civilisations, l'une païenne, l'autre chrétienne. On en sort avec sur les lèvres un goût de lande, de granit et de ciel … » (14).

Parallèlement, de 1920 à 1932, Vimereu publiera également des ESSAIS SOCIOLOGIQUES, notamment dans « LA GRANDE REVUE » : « Le Nouveau Contrat Social » ou « La Cité de Demain » parus en 1921 et surtout « FUTURE CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS D'EUROPE ». EN 1931, traitant de l'urgence du projet : principe du contrat européen, modalité de la constitution, appel à un référendum en vue de la constitution européenne, siège du gouvernement, soit 26 ans avant le Traité de Rome !

« … J'ai volontairement omis de mettre en avant l'Économique, car la Politique a toujours dominé l'Économique, ou plutôt l'Économique n'est qu'un des facteurs de la Politique … Je dirai simplement que si certains hommes d'Europe sont trop pressés de voir supprimer les barrières économiques, l'œuvre d'union sera impossible et on pourra penser que justement cette prétention économique n'a qu'un but secret politique tout différent de l'union … ». Ainsi s'exprimait Paul Vimereu, à ses moments, visionnaire, (La Grande Revue, Février 1931, N°2, Pages libres, 623-630).

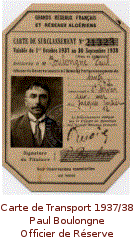

Après cette période de production extraordinaire de 12 années, qui représentait une cadence de travail médical et littéraire exceptionnelle, Paul Vimereu s'accorde une trêve de production littéraire, un temps de réflexion pendant 7 ans, de 1932 à 1939. En fait, il est perturbé par des évènements qu'il pressent d'autant plus qu'il est Officier de réserve, et qu'un ordre de mobilisation très précis émanant du Service de Santé du Ministère de la Guerre lui sera envoyé dès le 20 septembre 1935. Il continue d'exercer la médecine et de prendre des notes, prend part à la vie sociale et reçoit des amis, mais son esprit très clairvoyant l'avertit de l'imminence d'un second conflit.

Ce juste pressentiment se traduit par la parution en 1939, de l'avant-dernier roman « Les Faneurs de la Forteresse », « … admirable livre qui représente un jeune médecin servant dans un fort isolé et redonnant la santé à ceux que la deuxième guerre mondiale va faucher … » (10)

Son épouse, Geneviève née VETIER, cantatrice à ses heures et surtout peintre amateur, qui dirige la maison, apprécie de ne plus devoir s'excuser auprès de la clientèle médicale de l'absence momentanée de son mari. « Il partait subitement à Lanchères ou ailleurs, disait-elle, quand il ressentait le besoin de se ressourcer, quand la pression du travail était devenue trop forte. Aucun argument n'était alors recevable. Il fallait improviser et s'adapter ».

(7) B.M. GUILLEMAUD, Ouest-France, 6 mai 1981

(8) Paul VIMEREU, Odes à Saint-Malo, Avril 1922, Les Chants de l'Aède, 1973

(9) Octave BELIARD, L'Esprit médical, Août 1934, N°80

(10) Docteur Bernard TULOUP, Ouest-France, 11 mars 1963

(11) Pierre CRESSARD, Ouest-France, 21 août 1963

(12) Philippe BOULONGNE, Centenaire Paul Vimereu, 1981

(13) D'après LE MORION, Le Salut, Journal de Saint-Malo, 12 juin 1943

(14) Yves Reulier, Docteur ès lettres, Allocution du 25 octobre 1975

(15) Docteur François TULOUP, Ouest-France, 11 mars 1963

(16) Gaston Vasseur, Illustrations picardes, 1966

(17) Gwynplaine, Le Salut, Journal de Saint-Malo, décembre 1931

1939-1962 : guerre 1939-1945, derniers travaux, dernières années

Les évènements prévus par Paul Vimereu dans « Saint Rémi écoute », « Le Tisseur du Temps » et « Les Faneurs de la Forteresse » se réalisent; à savoir l'apparition du fascisme et le déclenchement du second conflit mondial. L'écrivain, devenu médecin-commandant Boulongne rejoint son poste, comme médecin-chef de l'hôpital complémentaire Saint-Charles à Saint-Brieuc. Il y soigne les Français et les Allemands malades et blessés (18).

Un matin de juin 1940, un colonel de l'armée d'Hitler faisant irruption dans l'hôpital, annonce à Paul Vimereu, resté fidèlement à son poste, comme en 14/18 à Rosières-en-Santerre, qu'il est prisonnier de guerre et qu'il va répondre sur sa tête des soins donnés aux Allemands prisonniers. Une nouvelle fois, Paul Vimereu est confronté aux persécuteurs de ses parents prisonniers civils, lors du premier conflit mondial. « Devant les yeux trop avertis du médecin-commandant écrivain, le monde chavire, c'est une muette imprécation. Il sera difficilement libéré quelques mois plus tard comme ancien combattant, mais il restera très marqué moralement par cette captivité. Il avait alors soixante ans » (18).

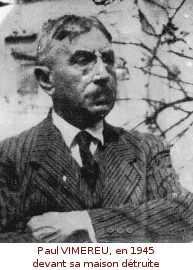

Le docteur Boulongne revient à Saint-Servan où il a maintenant les soucis d'une clientèle qui l'a quitté tandis qu'il était prisonnier. « En 1944, dans une simple tranchée près de Saint-Malo avec son épouse et des civils, il assiste aux sursauts de l'armée allemande et aperçoit soudain à l'aube, les premiers soldats de l'armée américaine qui, arrivant du Fort de Châteauneuf à Saint-Malo, viennent prendre la bonne relève » (18). Sa maison, comme bien d'autres, sera bombardée. « Une moitié de ma maison est en bas et j'ai un treu dans mon jardin comme chél mère éd Lanchères », écrit-il le 28 octobre 1944 sur une carte postale à Gaston Vasseur, son correspondant picard et ami pendant plus de trente ans.

Devenu médecin légiste, le Docteur reprend jusqu'en 1955 une certaine activité surtout médicale. Mais il reste fatigué moralement et physiquement par les épreuves de l'occupation. Paul Vimereu reprend néanmoins ses travaux littéraires. Il collabore à la revue du « Goéland » avec Théophile Briand et y écrit plusieurs poèmes. En 1947, au cimetière servannais de Lorette, il prononce l'éloge funèbre d'André SAVIGNON (Prix Goncourt pour « Saint-Malo, Nid de Corsaires ».

Il termine son dernier roman « La Grotte à L'homme » ou « La Fille de L'armada », qui paraîtra en 1950. La grotte se situe à Cancale et dans la baie du Mont Saint-Michel. Les personnages en quête de leurs origines : la « fibre secrète », saisis sur le vif dans leur vie quotidienne, intime ou publique, ou sur le port d'Ostrac, sont confrontés aux thèmes du modernisme, qui ne sera perçu comme un progrès que dans la mesure où la foi en l'homme et le respect de la nature seront préservés. Les sites, le sable, les rochers, la mer servent de fond aux échappées rêveuses et sensuelles de cet extraordinaire écrivain des bords de mer.

Dans la foulée, il prépare une pièce de théâtre pour la radio : « Cateline Selomme », qui sera jouée à Radio-Lille, en 1950, mais non publiée.

Paul VIMEREU meurt à Saint-Malo le 6 novembre 1962 à 81 ans, après une longue maladie, laissant depuis 1950 son œuvre inachevée. Interrogé sur son lit de mort sur la dernière joie qui pourrait lui être donnée, il ne souhaita rien d'autre que la réédition et la diffusion parmi les humbles du « Tisseur du Temps ». Parmi les manuscrits retrouvés, citons notamment un recueil de poèmes : « Les Perséides », « Les chants cypriens », « Le Sureau », un roman à la veine vigoureuse : « Santerre », ainsi que d'autres projets et notes.

Anne de Tourville, qui au nom de l'Association des Ecrivains de l'Ouest, lui adressait au cimetière de Saint-Servan un dernier adieu, fit surgir de cet homme, trois personnages :

- l'écrivain, dissimulé sous le nom de Paul Vimereu, dont ceux qui le côtoyaient journellement ignoraient l'importance de l'œuvre littéraire : romans, poèmes, essais, considérations

- le critique politique qui savait penser l'unification de l'Europe à une époque où certaines coordonnées semblaient aussi hardies que les anticipations de Wells

- le médecin, celui que tout le monde connaissait et estimait … (19)

Il convient d'y ajouter le Combattant, évidemment, acteur bien malgré lui de deux conflits mondiaux, titulaire de la carte du Combattant à l'issue de la guerre 1914-1918. Il est enterré au cimetière de La Chapelle-Chaussée, Ille-et-Vilaine, auprès de sa belle-famille.

On comprend mieux pourquoi le docteur Tuloup concluait ainsi son article « In memoriam » : « Paul VIMEREU était un poète et un romancier de talent où le sociologue tenait une grande part. La ville de Saint-Malo / Saint-Servan devrait se souvenir que cet homme de haute valeur a vécu chez elle » (20).

(18) Philippe BOULONGNE, Centenaire Paul Vimereu, 20 juin 1981

(19) Pierre CRESSARD, Ouest-France, 23 août 1963

(20) Docteur François TULOUP, Ouest-France, 11 mars 1963

Évocation de la Villa Florida et de son ambiance littéraire

Pour compléter cette biographie de Paul VIMEREU, qui vécut quarante trois années en Bretagne, il nous semble intéressant d'évoquer ce que fut l'ambiance de la Villa Florida, située alors au 12 rue Jacques Cartier, à l'emplacement actuel de la Résidence Vimereu, de la rue Bougainville de Saint-Malo. Une simple plaque près l'ancien puits dans la cour intérieure rappelle son existence, avec ces deux vers extraits des Odes à Saint-Malo :

« Saint-Malo, muraille enchantée

Qu'embrasse le flot éperdu … » (21)

On recevait parfois à Florida les membres de la famille les plus proches : la sœur de Paul Vimereu, Amélie, mariée à René Barloy de Marchélepot (80), les parents de son épouse Geneviève, née Vétier, qui habitaient La Chapelle-Chaussée (35), les cousins Barloy (Jean, père de Jean-Jacques) de Picardie et de Paris, les Vétier d'Erquy et de Luc-sur-mer, l'oncle Henry, frère de Désiré Boulongne du Plessier Rozainvillers (80) et sa fille, la cousine Germaine. Parmi ses amis, qui le divertissaient de ses activités habituelles, citons notamment M et Mme Olivier LEGUEVEL de Paramé, puis M. et Mme Georges JOUBERT. M. JOUBERT, amateur éclairé des belles lettres, ami de Léon Bloy et de René Martineau, encouragea Paul Vimereu dans ses écrits.

La maison, qui était grande, se situait sur trois niveaux à l'avant et quatre à l'arrière. Le cabinet médical occupait une partie de l'entre-sol et du rez-de-chaussée. Les patients entraient par une porte latérale ouvrant sur la rue Dreux et donnant sur le jardin arrière, situé en contre-bas. Les pièces à vivre et les chambres occupaient le reste, soit une partie du rez-de-chaussée, le premier et le deuxième étage. Les visiteurs entraient par le jardin avant, surélevé. L'escalier extérieur de la façade principale, à double rampe, était en granit. La porte d'entrée garnie de verres colorés, les volets en bois et les grilles vert turquoise bordant la rue Jacques Cartier égayaient la façade principale tandis que des géraniums et des vasques en fonte agrémentaient les courbes des allées, non loin d'un grand houx qui fournissait des fruits rouges abondants et enviés en fin d'année. Les sons des clochettes de la grille d'entrée et de la porte avant étaient distincts de celui de la porte latérale arrière.

Le jardin arrière comprenait un puits, une volière, des plates bandes fleuries, un potager fruitier, quelques dépendances, avec un accès pour la voiture à cheval, précédant la voiture automobile. La maison initiale très abîmée lors du bombardement de Saint-Malo, fut agrandie côté aile au moment de la reconstruction. La cave-cellier était accessible des deux côtés, mais l'escalier avant extérieur dans un recoin du jardin avait un air mystérieux. Bref, c'était une maison où l'on pouvait se perdre et jouer à cache-cache …

Philippe Boulongne se souvient que son père, qui parlait le grec et le latin, pouvait être sévère, voir dur, à certains moments, quand il devinait la réalité cachée des situations ou des évènements et son esprit très rapide et caustique impressionnait, même son entourage. Mais à côté de sa capacité de travail et de concentration exceptionnelle, il savait fort bien se détendre. Chaque soir ou presque, il effectuait une marche d'une heure, plongé dans son journal, aux alentours de Saint-Malo et souvent aux grèves de Châles, de la gare à son domicile. Il savait être gai et appréciait les bonnes histoires, n'est-ce pas M. Leguével ? Il aimait ce qu'il faisait, appréciait les humbles.

Mais quelque part, son esprit toujours en éveil faisait que tout en conversant, en allant voir ses malades, en se promenant, il était capable de s'abstraire un instant de l'action en cours, pour alimenter son imaginaire et si possible, saisir au vol sur n'importe quel papier à sa portée, une idée, un vers, une citation, une description, une émotion. Son écriture était microscopique et le déchiffrage de ses manuscrits est très laborieux, notamment celui des carnets de guerre. Si les manuscrits de ses romans étaient rédigés en continu sur des cahiers, on ne compte pas les petites notes retrouvées dans ses archives, dans ses livres, dans des revues, dans des articles sélectionnés, où il fixait la pensée du moment.

Jean Tenant (22) se souvient qu'à l'occasion de vacances sur la Côte d'Emeraude, il rencontra plusieurs fois Paul Vimereu, à Saint-Servan et dans les environs : « Nous nous rencontrâmes un jour, sous les ombrages de Combourg. Tout en parlant de mille choses … Boulongne-Vimereu cueillait sur le gazon, au pied des chênes, des fleurs, de petits arbustes, des graminées et faisait honte à mon ignorance en les nommant par leurs noms. Quel admirable professeur il eût fait ! Il avait le don d'animer tout ce qu'il touchait. Et quel tempérament de feu ! Il pensait avec rapidité et sa parole suivait sa pensée ! La parole de Vimereu ? Une série de détonations … ».

Nous emprunterons largement à Yves Reulier (23) la séduisante évocation qu'il a su restituer des moments d'ambiance de salon littéraire de la demeure de Paul Vimereu : « … Oui, c'est à Florida que je veux penser et à ce petit cénacle qu'elle abrita dans l'entre-deux-guerres et après. Qui se souvient encore de ceux qui franchissaient son seuil pour mettre leur cœur à nu et non pour exhiber leurs maux ? C'est dans son salon du 1er étage, aux murs décorés de tableaux de Madame Boulongne et de livres précieux, que les visiteurs venaient discuter ; c'est là qu'on pouvait assister à la métamorphose du médecin en homme de lettres : il était alors, nous dit René Martineau, facilement gai ; son binocle était animé, et d'ailleurs son style rend bien les mouvements de son nez, les secousses de sa rête, les passages du ton réfléchi au ton braque, l'obscurité bizarre succédant à la clarté vive … ».

« … Qui sont-ils donc ceux qui venaient bavarder à Florida ? Des malouins, bien sûr, et en premier. En fouillant dans leur mémoire, peut être certains d'entre nous verront-ils s'animer Joseph Dault ou Gustave Bord. Si Joseph Dault avait retourné tous les cailloux de la région au point de mériter le surnom de Curiosolite, Gustave Bord, lui, avait tout lu et connaissait tout le monde, musicien, comédien, historien, c'était un royaliste, un aristocrate. Que pouvait-il raconter, cet homme d'un autre temps à son hôte tourné vers l'avenir ? Seule Florida le savait, comme elle savait aussi ce que venaient raconter au romancier les hommes de la Res Publica : Jules Haize et Eugène Herpin … ».

À d'autres moments, c'était le voisin de la Verderie, René Martineau, qui rendait visite à l'hôte de Florida. Si le ton n'était pas toujours aux aménités - mais l'aménité peut-elle exister entre deux hommes de lettres ? - l'atmosphère gagnait à ces joutes verbales, richesse et profondeur, car ils n'avaient pas du tout la même conception du métier de littérateur, ces deux écrivains là !

Parfois, à ce duo, venait s'adjoindre, « … sa casquette de marin sur ses cheveux blancs, le teint rouge brique, dans le double rôle du corsaire et du poète … », Théophile Briant. Alors tout changeait et la demi-obscurité du salon semblait s'animer car, dans sa grande pèlerine, Théo amenait avec lui quelques arcanes. Triangle de fauteuils, trio de pipes, la nuit tombe : du poète Milosz la conversation glisse sur le nombre d'or et revient à Virgile. On s'exalte, on hoche la tête ; des yeux brillent, d'autres rêvent.

Que dire maintenant d'André Savignon, le plus fidèle d'entre les amis que Florida accueillait ? de Savignon pour qui Paul Vimereu avait une admiration énorme, au sens où Flaubert l'entendait. Quand je pense que ce prix Goncourt, le seul Prix Goncourt dont puisse s'honorer Saint-Malo, repose au cimetière du Rosais sans que rien, ni sur sa tombe, ni à l'angle de la rue, ni au coin d'une place ne rappelle sa gloire ? Quel oubli pour celui dont Paul Vimereu fit l'éloge funèbre en 1947 ! Que dire aussi de Madame Anne de Tourville qui vint solliciter de son aîné en littérature quelques conseils ? Elle saura s'en souvenir quand elle prononcera le panégyrique de celui qui « … avait tenté de recréer dans le monde terni, la lumière du soleil … ».

« … Que dire encore du Docteur Tuloup ? Mais ceci est une affaire de confrères qu'ils doivent continuer à débattre au paradis des médecins. À ces quelques malouins, je me garderai bien d'oublier d'ajouter quatre autres figures qui furent, elles aussi, des familières de Florida ; trois sont méconnues, la quatrième voit sa renommée grandir. Les trois premiers étaient Léon Bocquet, le poète de Flandre, des Cygnes Noirs et de Heurtebise ; le second était Gaston Picard, le fondateur du Prix littéraire Théophraste Renaudot ; le troisième est notre ami Jean Tenant, directeur et animateur des Amitiés Foréziennes et Vélaves. Enfin, l'étoile montante est Armand Robin, à la tragique destinée … » (23)

Enfin, pour terminer, citons des extraits de la conclusion de Gaston Vasseur (24) sur Paul Vimereu :

« … Son père, maître d'élite, lui a inculqué l'amour de la nature avec celui de la mer et des bas-champs, l'amour des humbles avec celui du beau, du vrai, du bien et surtout l'amour du travail, du travail soigné, du travail parfait …

Le monde continue à se « défaire ». L'homme, ainsi que le prévoyait Vimereu, se laisse passivement entraîner dans l'infernal tourbillon de la vie moderne. Il ne lit plus guère. Le silence de la méditation l'effraie. Il recherche le bruit. Il répugne à tout effort intellectuel et abdique devant l'obstacle de la moindre difficulté …

Je m'en voudrais de m'abandonner à un facile et inutile pessimisme. Mais je crains que le mirage de la facilité ne grise les générations montantes et ne leur apporte, en fin de compte, que déception et désillusion. Je crains que, blasées avant d'avoir vécu, elles perdent l'habitude de rire et de chanter et qu'un mal implacable s'empare d'elles, auquel on ne peut opposer qu'un remède efficace. Le mal, c'est l'ennui. Le remède, c'est le travail !…

Je m'en voudrais également de dépasser ou de trahir la pensée de Paul Vimereu. D'ailleurs, je garde la certitude que le temps viendra où les descendants du meunier de la Cornaillerie, las de s'éloigner et de chercher, constateront qu'ils se sont fourvoyés … Puis, un beau jour, à l'heure où le premier frisson du réveil parcourt le marais, ils prendront le chemin de la grande pâture, où ils retrouveront le vrai bonheur, découvert bien avant eux par Mistho, Chutt, le Rédeux de la Cornaillerie. Je veux dire par Paul Vimereu lui-même … » (24).

(21) Paul VIMEREU, Odes à Saint-Malo, Avril 1922, Les Chants de l'Aède, 1973

(22) Jean Tenant, Président des Amitiés Foréziennes de Saint-Étienne

(23) Yves Reulier, Docteur ès lettres, Allocution du 18 octobre 1982, Inauguration du bureau-souvenir Paul Vimereu

(24) Gaston Vasseur, Illustrations picardes, 1966